贝迩佳君

2024年春天,贝迩佳公司专栏作家潘平微和夫君王俭美回到故乡温州,用心感受故园的脉动,回顾青葱岁月的美好。

航拍家门口的湿地,指认记忆里的小城模样、家乡的味道;

清明祭祖,抚今追昔,怀思无限;

游走小城,拜谒恩师,打卡母校,重回故居,约见同窗,品味美食,连缀记忆,物非人是,不胜嘘唏,感慨万千。

航拍三垟,重认旧城

❤潘平微

【温州航拍】“诗画山水 温润之州”,我在慢慢品味。儿时的温州城其实只有几条街,我的记忆和印象也停留在五马街、鱼丸、大馄饨。

今天用上帝的视角重新认识这座城,俯瞰三垟湿地,家门口的风景。

三垟湿地位于温州中部,是集生态保育、科学研究、科普教育和休闲游乐为一体的城市湿地公园,别号“城市绿肾”。

高楼耸立,长路致远,车水马龙,与波光云影、植被碧水毫不违和地相勾连,构成三垟湿地一带的独有风光。

美味鱼丸,拍照留念

❤潘平微

【温州鱼丸】好吃到停不下来。好几次在小店吃、买半成品回家煮、订外卖到家吃。冰洁过来串门,我让她买一斤鱼丸过来,那种没有商量余地的请求。

昨晚在手机上订了强人鱼丸,美团显示要47分钟,后来外卖哥半小时就来敲门了,我们吃的津津有味。

路边小店的品质也不差,没有太多淀粉,感觉很地道。我是无差别,只要看到鱼丸店就要吃的,并没有去查评论后再吃。说明温州人手工制作鱼丸的整体水平过硬,经得起盲选!从小潜移默化的结果,一口就能吃出温州鱼丸食材够不够新鲜、口感劲不劲道、做工地不地道。

群友说,潘姐,温州市区双莲桥鱼丸最好吃,现开在马鞍池东路上。

每次迫不及待吃鱼丸,居然没有拍照留念。下几幅图是3月10号冰洁来访,我展示的是新加坡带回来的茶杯和榴莲酥。谢谢晓灵抓拍,要不然我又忘了拍照。

清明祭祖,怀思绵绵

❤潘平微

【清明时节雨纷纷】扫墓(温州人曰上坟)是中国祭祖传统的重要环节。(读博期间,写过一篇论文专题就是中国文化中的祖宗崇拜ancestor worship)。

好几年没有参加国内家族的活动了,不记得祖坟的具体位置了。今年清明在表哥、表弟、外甥等亲戚的带领下把爸爸、舅舅、爷爷、外公的坟墓都祭扫了。外婆和奶奶在那个不太遥远的年代,都只有姓氏没有名字。

这一回烧了纸钱给已故亲人,可能也要成为绝笔。温州市区已经严禁烧香焚纸了。就像“矮椅坟”成了历史一样,已是最后一批文物了。支持简化丧葬祭祀,提倡环保生态、保护农林山庄。

同学欢聚,勾起回忆

❤潘平微

【高中同学相聚欢】为了摆出当年合影的拍法,老王拿着老照片不断的核对,四位的站位要一模一样。没有相机和手机的年代,当时怎么想到去照相馆拍照片?为了送我远去黑龙江读书?

母校留痕,青春涌动

❤潘平微

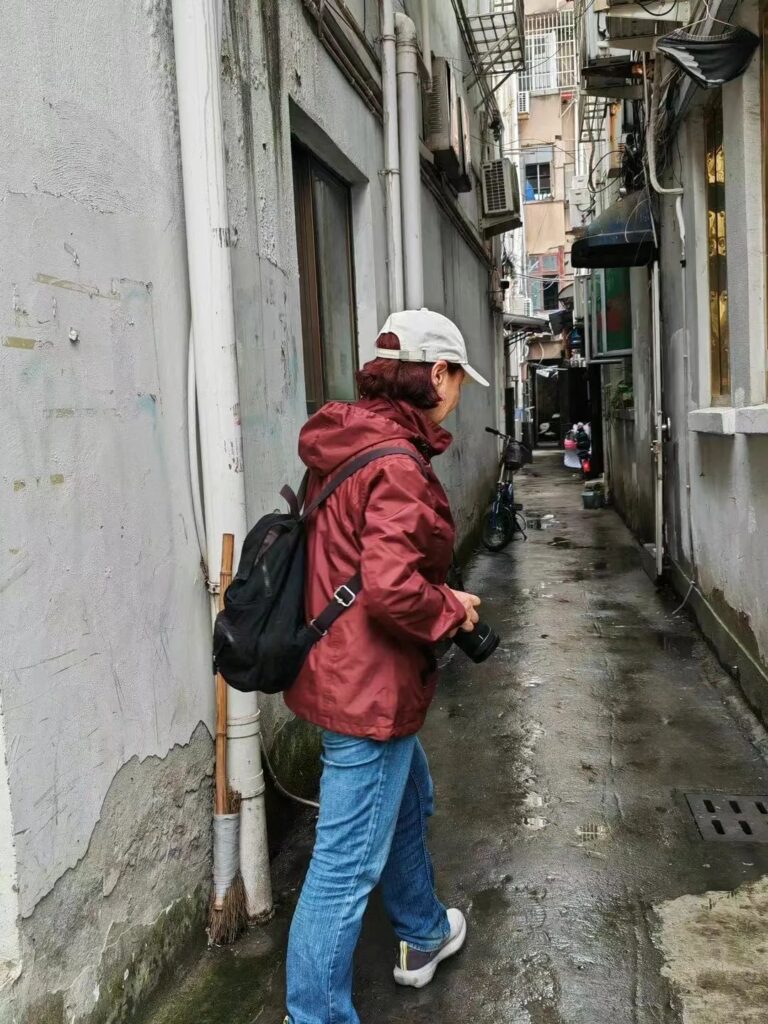

【雨中漫步五马街】经与小学同学考证,我是小学三年级从西山小学(郊区)转学到市中心建设小学,我家就在五马街的后巷(晏公殿巷)。

那时我们大约8-10岁,共同记忆就是在五马街瞎逛,下雨天更是逛街的好日子,裤管卷起来,踩着凉鞋,打着伞,在五马街撒欢。我的少年时代从这里开始。走出五马街,离开温州,漂洋过海,如今重回故里,感慨万千。

烟雨蒙蒙,青春涌动。雨中抓拍行人,这些年轻人含着金钥匙来到这里,将来他们会走向哪里?

儿时弄堂,拼齐岁月

❤潘平微

【弄堂里的小学生】以前教过的大学学生李玲从哈尔滨专程飞来相聚,4月4日,我带着她和她的同窗晓灵逛五马街,吃灯盏糕,没几步路就拐到打铁巷。于是走进这条位于五马街后巷的小弄堂,我从小学一直到大学都曾住在这里。

后来聚会时,好几位同学都记得,我们曾一起挎着书包上下学,高考复习期间全程都住在这里。

一步踏入回忆,却永远也不能踏进过去,童年不再来,所有的美好都是短暂具有保鲜期的,所以才弥足珍贵吧。

你说,我说,千言万语,完善彼此的记忆链,用各自的点滴记忆,拼凑起完整的青葱岁月,这大概就是发小互相陪伴、共同见证生命历程的意义所在吧?

结缘英语,桃李天下

❤潘平微

【温州人的英语缘】周静梓老师在70年代末开办了英语私塾,我们这些学生围着圆桌在周老师家里学英语。她是北大西语系毕业的高材生,因为先生被打成右派,身体不好,回温州老家。为了维持生计,周老师在家教英语。

一门异国语言打开一扇窗,还有一道门。赶上恢复高考,好多师兄师姐考上北大、复旦、北外、杭大、厦大等外语系。

10年前,我们曾去巴黎拜访周老师。一晃又是10年,如今我们相聚在温州,90岁的周老师身体健朗。北美温州大学校友会与温州大学外语学院是对接单位,这里的师生领导又与我们当年的英语私塾的同学有交叉,反正你中有我、我中有你。

温州很小,世界很大,我们遍布全球几大洲。老师真正桃李满天下。这一回见到法国回来的好几位,从小学开始到大学班,都有法国华侨。

有人说离开是为了回归。近乡情更怯,一步步谨慎地走近家乡,于街头巷尾指认童年流金岁月,不忍惊梦。再不舍地离开,留下新的步履和记忆。也许,回家也是为了离家吧。